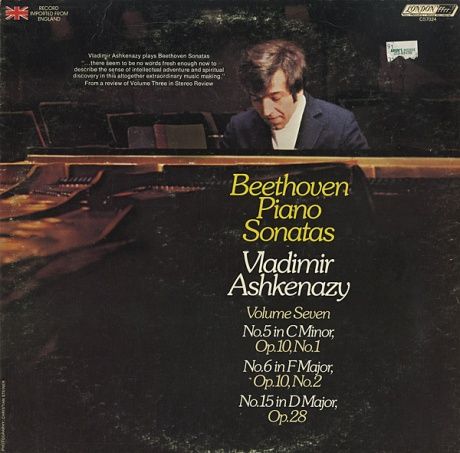

スコアに刻み込まれた音楽本来の自然な流れを汲みとる手腕 ― 2017年80歳を迎えた名ピアニスト、ヴラディーミル・アシュケナージは、この6月にNHK交響楽団の定期を指揮している。演奏会に足を運んだ友達は多く、それぞれに多くの感動を胸に刻んでいる。現在は、世界各国のオーケストラに客演して、円満な人柄を反映した指揮ぶりで、幅広い演目を手がけている。現在の指揮者活動を予測もしていなかった、アシュケナージの若き日、1960年代から70年代にかけてベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集を録音していますが、一昨日、昨日に紹介した2枚の3曲、「熱情」、第7番、「ハンマークラヴィア」は何れもその後に録音しなおされている。1971年に第32番から、全集録音は始まった。本盤の表紙には〝第7集〟とある。3曲からなる作品10の5番と6番、「田園」の愛称がある第15番が含まれている。同時期のマウリツィオ・ポリーニもドイツ・グラモフォンでのソナタ全集もそうだったが、ショパンコンクール優勝者がベートーヴェンのレコード録音に臨む場合、ロマン派の先駆けとなった後期ソナタから演奏することが多い気がする。しかし、アシュケナージは1991年に第30番から32番のピアノソナタを再録しており、指揮者としてのキャリアから身に付けた音のバランス感覚と円熟味増した演奏で、全体を通じて楽譜に忠実な演奏からはアシュケナージが求めているものが伝わってくる。彼の、あくまでも作品が主役であるというアプローチには好感が持てる。その音楽と向き合う姿勢は、つねに真摯である。模範的な演奏を聴くならこれを聴くことをお薦めする。吉田秀和氏は「世界のピアニスト」で、アシュケナージの「ハンマークラフィーア」やバッハのピアノ協奏曲のLPを例にとって、その音色の多彩さに言及し、少々留保付きだが、

すべてを黄金に変えるミダス王、豊麗な美女のようだと称している。21世紀に入ってから、バッハの作品のレコーディングを開始した。これについても、「若い頃からバッハはずっと大好きでした。しかし、ロシア出身のピアニストにバッハを、というオファーが誰からもなかったのです」と穏やかに語っていた。小柄な彼の身体からは想像もできないほどの強靭なタッチによる美しい音色と切れ味の鋭いテクニックでベートーヴェンの中期の傑作を雄弁な語り口で弾いています。ときにアシュケナージ30歳。美しいピアニズムと高度なテクニックが一体となった壮年期の録音で、才気が漲っている。アシュケナージは一般に、ヴィルトゥオーゾと称されるほど多くの難曲を弾きこなし、その上音色が多彩で、美しい音のピアニストとされ、ピアノの教師や生徒のお手本になる演奏をすると言われている。エキセントリックな表現や常軌を逸したデフォルメなどを拝しつつ、スコアに刻み込まれた音楽の自然な流れを大切にして、形づくっていく手腕に日ごろ調律のとれたピアノの音に接している聴き手ほど、レコードやCDからのピアノの響きを補完して聴こえていることだろう。

関連記事とスポンサーリンク

ショパン国際ピアノコンクールで2位となり、エリーザベト王妃国際コンクールで優勝したウラディーミル・アシュケナージは、EMIやメロディアからレコードも発売されるなど音楽院在学中から国際的な名声を確立します。1965年には来日も果たし、さらにデッカと専属契約を結んで着々とレコーディングを行うなど、活躍の場の国際化とともに政府の干渉や行動制限が増えたため、1974年にはソ連国籍を離脱してアイスランド国籍を取得しています。この時期のアシュケナージの勢いにはすごいものがありました。主にデッカレーベルに膨大な録音をしているアシュケナージは、モーツァルトのピアノ協奏曲全集、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集、同ピアノ協奏曲全集はゲオルグ・ショルティ指揮シカゴ交響楽団と、ズービン・メータ指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団との2種、ショパンのピアノ曲全集、シューマンのピアノ曲全集、ラフマニノフ、スクリャービン、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチなどのほか、アンサンブル・ピアニストとしてもヴァイオリン・ソナタ、チェロ・ソナタ、ピアノ・トリオ、リートの伴奏などにも参加し、驚異的とも言える非常に膨大なレパートリーを誇っている大ピアニストである。大作曲家のレアな楽曲はもちろんのこと、マイナーな作曲家の楽曲も数多くレコーディングしており、そうした音楽的な好奇心に加え、世界中のオーケストラの指揮台に登って個々の音楽家と無理なくコラボレーションしていく姿勢には定評がある。そこにはソリストとして、様々な ― キリル・コンドラシン、ハンス・シュミット=イッセルシュテット、ユージン・オーマンディ、イシュトヴァン・ケルテス、ゲオルグ・ショルティ、ロリン・マゼール、アンドレ・プレヴィンといった名指揮者たちや有力オーケストラと共演してきたアシュケナージならではの観察眼やノウハウが活かされているに違いない。弾き振りも期待された、NHK交響楽団とは1975年に初共演。2004〜2007年には音楽監督を務め、現在では桂冠指揮者として定期的に共演を重ねている。

ウラディーミルアシュケナージは持ち前の明るく口当たりの良いタッチで、良い意味で万人向きのピアノである。打鍵の粒が揃った演奏でメロディラインははっきり聴こえる。実に細部まで美しく彫琢された、現代的なすこぶる明快な演奏です。磨きぬかれた輝かしい音色、ニュアンスに富んだ表現力、優れた音楽性、筋のよい安定したテクニックと、あらゆる面において現代のピアニストの水準を上を行く演奏を聴かせています。木の香り漂う温かいベーゼンドルファーの重心の低い響きと、その自然なタッチのもとに歌うシューマンの世界は格別、他のピアニストではけっして得られない独特の世界。シューマン作品のロマンティックな持ち味が、アシュケナージの抒情に富む表現によって写し出されている様な演奏です。音楽の都ウィーンの気品あるピアノ。ベーゼンドルファーのインペリアルが使用されており、重厚な音色を堪能できます。ベーゼンドルファーのピアノはフランツ・リストの激しい演奏に耐え抜いたことで多くのピアニストや作曲家の支持を得、数々の歴史あるピアノブランドが衰退していく中、その人気を長らくスタインウェイと二分してきた。かつてベーゼンドルファーのピアノは1980年までショパン国際ピアノコンクールの公式ピアノの一つであった。ベーゼンドルファーのピアノを特に愛用したピアニストとしてはヴィルヘルム・バックハウスが有名。ジャズ界においては、オスカー・ピーターソンが「ベーゼン弾き」としてよく知られている。木の香り漂う温かい響きが特色のメーカー。オーストリア・ウィーンで製造。ロンドン、デッカレーベルはベーゼンドルファーと契約しているようで、ラドゥ・ルプー、ホルヘ・ボレット、アンドラーシュ・シフ、アリシア・デ・ラローチャ、パスカル・ロジェ、ジュリアス・カッチェンなどはシューベルトの『ピアノ・ソナタ全集』やハイドンの『ピアノ・ソナタ』などウィーン古典派の作品を中心にベーゼンドルファーを弾いている。一方、ルドルフ・ブッフビンダーやシュテファン・ヴラダー、ティル・フェルナーなどの新しい若い世代のウィーンのピアニストはスタインウェイを弾いていて、あえて伝統的なベーゼンドルファーの使用を避けているようだ。音色は至福の音色と呼ばれる。ピアノ全体を木箱として鳴らす設計で、ズーンと太く伸びやかに鳴り響く低音域が魅力。スタインウェイを金管楽器に例えるなら、こちらは木管楽器といった印象でしょうか。ナチュラルホルンが倍音を響かせて鳴り響くような音の豊かさ、魅力がある。弱点は大ホールで演奏する際のパワー不足。

圧倒的に広いレパートリーを持ち、細部まで丁寧に演奏していること、そしてその結果として演奏の水準にほとんどムラがないことは特筆すべきことです。素晴らしいテクニックの持ち主だが、それをひけらかすことなく難しい作品もいとも容易く弾きこなしてしまう。それがウラディーミル・アシュケナージ(Vladimir Davidovich Ashkenazy)だ。アシュケナージは大変な努力家で、1つ1つの作品に全精力を注いで、それらの作品からその魅力を最大限に引き出そうとする姿勢が英国デッカ経営陣の心を打ったようだ。DECCAレーベルの入れ込みようは並々ならず。英デッカ社の財力を背景に完結させた全集企画の数では古今東西のピアニストの中では群を抜いている。1937年7月6日にソ連のゴーリキーで生まれ、幼少からピアノに才能を発揮。ショパン国際ピアノコンクール、エリザベート王妃国際コンクール、そしてチャイコフスキー国際コンクールと、ピアノコンクールの3大難関コンクールで優勝、または上位入賞を果たした。1955年にショパン国際ピアノコンクールで2位となりますが、このときアシュケナージが優勝を逃したことに納得できなかったアルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリが審査員を降板する騒動を起こしたことは有名な話。ちなみに優勝したのは開催国ポーランドのアダム・ハラシェヴィチ。その後モスクワ音楽院に入学し、翌1956年、エリーザベト王妃国際コンクールで優勝、活躍の場を一気に世界に広げ、音楽院在学中から国際的な名声を確立し、EMIやメロディアからレコードも発売された。1960年にはモスクワ音楽院を卒業し、1962年にはチャイコフスキー国際コンクールに出場してイギリスのジョン・オグドンと優勝を分け合います。アシュケナージがデッカと専属契約を結んで初めて録音をおこなったのは、チャイコフスキー国際コンクール優勝の翌年、1963年のことでした。1963年にはソ連を出てロンドンへ移住、まず3月に録音したのは亡命作曲家ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番で、指揮はソ連からの亡命指揮者であるアナトール・フィストゥラーリが受け持ち、活動の場の国際化とともに政府の干渉や行動制限が増えたため、ほどなく亡命することとなるアシュケナージがソロを弾くという亡命尽くしの録音でした。翌月には同じくロンドン交響楽団とチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を録音しています。ここでの指揮は当時破竹の勢いだったロシアの血をひく指揮者ロリン・マゼールが担当しています。この年の9月には、ツアーに来ていたキリル・コンドラシン指揮モスクワ・フィルという祖国のチームとの共演でラフマニノフのピアノ協奏曲第2番を録音しており、この年のうちにアシュケナージは3つのロシアの有名協奏曲をロシアつながりの指揮者との共演で録音したことになります。翌年からはソロの録音も本格化し、以後半世紀に渡って数多くの録音をデッカでおこなうこととなります。ピアノ音楽のほとんどすべてに及ぶほど、彼の録音したピアノ曲のレパートリーは幅広い。

着々とレコーディングをおこなう一方、世界各国でコンサートをおこない、1965年には初来日も果たすなど、この時期のウラディーミルアシュケナージの勢いにはすごいものがありました。その後、1970年代に入るとピアニストとしての活動に並行して指揮活動も行うようになり、1974年にはソ連国籍を離脱してアイスランド国籍を取得してからは、オーケストラ・レコーディングにも着手するなど、その指揮活動は次第に本格的なものとなって行きます。クリーヴランド管弦楽団との鮮烈なリヒャルト・シュトラウスやプロコフィエフのシンデレラ、コンセルトヘボウ管弦楽団との美しいラフマニノフなど、アシュケナージの指揮の腕前がピアノのときと同じく見事なものであることを示す傑作が数多くリリースされた。もちろん彼の演奏するロシア音楽のすばらしさは特筆すべきものがある。

ピアノ・ソナタ全集第7集、ピアノ・ソナタ第15番ニ長調Op.28『田園』(1976年6月録音)。

YIGZYCN

コメント

このブログにコメントするにはログインが必要です。

さんログアウト

この記事には許可ユーザしかコメントができません。