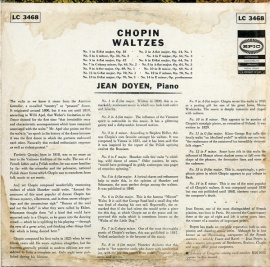

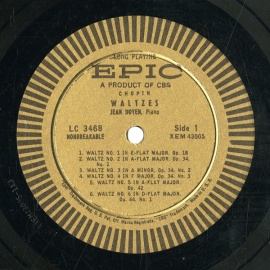

商品番号 34-14285

通販レコード→米ゴールド黒文字盤

ベーゼンドルファーを弾くパリジャン。 ― 派手さはないが感情に溺れない硬派な演奏。それでいて繊細さも持ち合わせている。ジャン・ドワイヤンらしい正攻法的な演奏の中にも自らの強い信念が伝わってきます。ひとりのピアニストの録音を数多く聴くことで、成長の過程、演奏表現の変遷を知るほどに、その人生観とか音楽に対する姿勢、その人柄が分かってきます。有名で華やかな演奏家であろうと、将来性を秘めている若い演奏家で、良く宣伝されているけどさほどいいとは感じられない演奏家がわたしにはありますが、これは一種の考え方、それも根本的な感じ方の共感、共有というものが起きているのだと思います。ドワイヤンの演奏が個性的であるかは、選べる言葉がどうしても思いつかないのですが、もちろん趣味の問題ですが、わたしの〝趣味〟には少なからぬ存在かもしれません。誰曰く「教師のピアノ」と一般に揶揄される、「冴え」や「アイデア」がない平凡極まりないつまらない演奏。それだからと言って「下手だ」と言うことではなく上品な味わい。慎重とも言える演奏、捨てがたい魅力はない。言葉でも尽くせるヴァルター・ギーゼキングやウラディミール・ホロヴィッツのような「本人が放つ巨匠的な味わい」は存在しないものの、そこいらのピアニストでは出せない「芸」の域に達しています。フランスのピアニスト、ドワイヤンはフォーレやラヴェルはもちろんのこと、フランス近代作曲家の演奏家として名高い。フォーレの夜想曲では、然りげ無く味わいがあって温かく、仄かに立ち上がるロマンティックさは絶妙。ドワイヤンがベーゼンドルファーで弾いたフォーレの全集は、フォーレの最高の演奏として、発売当時数々の賞を受賞しただけではなく、今日に至るまでジャン・ユボーと並ぶ代表的な名演である。ベーゼンドルファーは、モーツァルトやベートーヴェンなどのウィーン古典派やシューベルトの演奏で使われることが多いのはもちろんのこと、フランス音楽にも意外な相性の良さを見せる。マルグリット・ロンの弟子で、フォーレの演奏解釈について大きな影響を受けているように思う。フォーレと親交があったロンは、エラールを愛用しているが、ドワイヤンにもその影響が伺えるばかりか、ロンよりも遥かにストレートにフォーレを弾いている。師が嘗て愛用したフランス製のエラールが持っていた柔らかい音には、フランス栄光の時代を回想させる魅力があったので、その音楽には欠かせないと、ベーゼンドルファーを必要としたのだろう。ドワイヤンはセヴラックの録音でもベーゼンドルファーを弾いているが、南フランスの光を浴びているかのように音色は明るく、ショーソンの作品の演奏では、それはより詩的な歌となって響いてくる。どれもドワイヤンでしか成し得ないセンスで、聴くものを間違いなく大人のフランス音楽の世界に導いてくれる。

関連記事とスポンサーリンク

ポーランド人作曲家では、よっぽどショパンの方が有名ですが、成人してからは父親の国であるフランスを中心に暮らしていたこともあって、通常、「フレデリック・フランソワ(Frédéric François)・ショパン」というフランス名で呼ばれ、祖国ポーランドでは「フリデリク・フランツィシェク(Fryderyk Franciszek)・ショペン」と呼ばれています。日本でその名を知る人は殆どいませんが、ポーランド語の教科書の中においては、スタニスワフ・モニューシュコ(Stanisław Moniuszko)は、ポーランド・オペラの父と称される。ショパンも歌曲を作曲した、アダム・ミツキエヴィチらの詩による12冊の歌曲集も残した。大衆的な題材を用いて、愛国主義的な舞台作品を残し、同じような傾向のバレエ音楽も手がけた。ポーランドのロマン主義音楽界において、モニューシュコはショパン以上に意味を持つ作曲家であった。今日でも、全てのポーランド人はモニューシュコの音楽を教育の中で必ず通過しなければならないのである。カロル・シマノフスキは、「国際的なショパンとローカルなモニューシュコ」という比較を行い、モニューシュコのもつ安易な地域色を克服することが20世紀ポーランド楽壇の課題であると喝破した。ポロネーズやマズルカを世界にまで知らしめたショパンの功績は偉大と言う他ない。ポロネーズやマズルカはポーランドの舞曲だというイメージが、もっぱらショパン=ポーランド人という連想に由来している。地域ごとに固有の舞踊に起源をもつリズムを用いた楽曲の譜例が、ルネサンス期には既に多く見られるから、おそらく16、17世紀頃には、他のヨーロッパ諸国と同様、ポーランドの農村においても存在していたと考えられている。「ポーランド式の行列ダンス」が最初に言及されるのは1733年のフランス語の文献で、「1709年にフリードリヒ1世の宮殿の舞踏会で踊られた」とある。17世紀から18世紀にかけての、バロックや古典派初期の作曲家の手になる器楽のために書かれた代表的なものとしては、ヨハン・ゼバスチャン・バッハの『フランス組曲第6番』(1723年頃)や『管弦楽組曲第2番』(1730年代末)の中に見られる〝ポロネーズ〟があげられる。ポーランド内外で、人々がポーランド発祥と考えたり、ポーランド風だと感じた舞踊や舞曲を一般に、「ポーランド風の」という意味を持つフランス語の形容詞でポロネーズ(Polonaise)と呼んたのがことの始まりで、ポーランドで一般的になっている舞踊が国外に広まった言葉ではなかった。

さて、現在ポーランドの首都であるワルシャワを中心としたマゾフシェ地方の農村で、17世紀頃から主に踊られたり歌われたりした、民俗舞踊や婚礼歌が今日〝ポロネーズ〟と呼ばれている舞踊・舞曲の前身とされている。やがて土着の小士族階級で踊られるようになり、貴族、宮廷へ広まることとなった。18世紀当時、ヨーロッパ中の貴族社会の共通語はフランス語であったことから、小士族階級や貴族たちはこの舞踊をフランス語でポーランド舞踊(la Danse Polonaise)と日常的に呼称していたが、やがて舞踊に当たる語を省いた〝ポロネーズ〟という名称で通るようになった。こうしてポロネーズ舞曲のヨーロッパ中への受容によって、フランス語名がヨーロッパ中の宮廷に知れわたることとなったのです。ポロネーズ舞曲が小士族階級や貴族の屋敷で踊られ始めた当初、そのバックで宮廷付きの楽団によって生演奏されたポロネーズ舞曲は、もっぱら踊りのための実用音楽として大量に作曲された。そしてコンサートで聴かれるようになってきた〝ポロネーズ〟は、音楽だけでも独立した芸術音楽としての性格を持ち始める。18世紀末頃になると、舞踏を前提としない純粋に演奏会目的の器楽曲や歌曲が登場するようになる。ピアノ曲としては18世紀末のミハウ・クレオファス・オギンスキ(Michał Kleofas Ogiński, 1765〜1833)を筆頭に、ショパンやスタニスワフ・モニューシュコ(Stanisław Moniuszko, 1819〜1872)を経て、19世紀末のカロル・シマノフスキ(Karol Szymanowski, 1882〜1937)にまで至る系譜がある。19世紀のごく初期の段階からは管弦楽曲向けにも書かれ、ベートーヴェン、シューベルト、シューマン、リスト、ワーグナーなど後期古典派やロマン派を代表する各国の作曲家の多くが、優れた作品を多く残している。器楽曲ポロネーズは、1792年から1830年の間に世界各国の作曲家680名によって、3,439曲 ― このうちポーランド作曲家163名、1,004曲が作曲されている。さらに1831年から1981年では作曲家数567名、曲数1,508曲 ― このうちポーランド作曲家は約400名で1,100曲となっていることから芸術音楽としてのポロネーズの人気ぶりは容易に知ることができる。18世紀末以来100年以上にわたって地図上からポーランドの名が消えた時代、ポーランド人が何より望んだのは祖国の回復であった。それは、領土としてのポーランド国家の復活という意味だけでなく、小士族階級共和制による平和で豊かな文化を持つ理想郷の実現という意味が込められていた。小士族階級のみならずポーランド国民のシンボルともなっていった〝ポロネーズ〟はポーランド人にとって次第にある特殊な意味を持つようになってきた。11月蜂起後から現れてくる標題つきのポロネーズ(軍隊ポロネーズ、英雄ポロネーズ)も、多分に愛国的であった。ポロネーズを書くこと、歌うこと、演奏すること、これらが即ち、亡国のポーランド人にとって愛国的表明となったのである。ショパンは少年時代にワルシャワ周辺の農村で、民俗舞踊や民謡に直接触れた経験をもとにしてその後の作曲活動を行っている。18世紀末から19世紀前半にかけて、ポーランド分割の頃からポーランド各地の民謡や民俗文化の収集、出版が盛んに行われるようになった。その中にはマズルカ・リズムによる舞曲や民謡も多く見られ、世に知られるようになった。19世紀に入ると、マズルカ・リズムを持つ舞踊はポーランド以外のヨーロッパ諸国でも舞踏会で取り上げられるようになってきた。パリで1809年、フィレンツェでも1823年に舞踏会で踊られたという記録がある。

マズルカ・リズムがポーランド語を音楽表現するのに適していることを作曲家たちは肌で感じたに違いない。19世紀以降、ポーランドにおいてはマズルカ・リズムを持つ曲は、何より民謡的な雰囲気をにおわせる芸術的歌曲として多く用いられるようになった。代表的なのはモニューシュコであるが、ポーランド語の詩に対してマズルカ・リズムを用いて作曲することは最も自然な成り行きであった。ピアノ曲では、前ロマン主義からロマン主義前期にかけてのポーランドを代表する作曲家らがマズルカ・リズムの作品を書いているが、全世界的に広めたたのはショパンであった。ショパンの何より大きな特徴は、民謡の持つ大胆な和声法やリズム法を、自分の中で完全に消化し、自分自身が自由にそれらを用い、また新たに生み出しているところにある。又、ポーランド以外の作曲家は、器楽曲、管弦楽曲として作曲した。ヨハン・シュトラウス父子が〝ポルカ・マズルカ〟といういささかあやしげなジャンルを比較的早い時期(1830年代)に書き始めている。舞曲から芸術音楽へという同じ軌跡を辿った同時代の舞曲、ワルツも当初、ドイツ語圏で民衆に親しまれていた民俗舞踊であった。当初は卑俗だという理由で長いこと宮廷では禁じられていたのだが、やがて宮廷に取り入れられると爆発的な人気を博し、宮廷お抱えの作曲家らによってワルツが書かれるようになった。1814〜15年のウィーン会議について「会議は踊る」という皮肉があるが、ここで踊られたのがワルツであった。これを契機に全ヨーロッパに流行した。以降、ヨーゼフ・ランナー(1801〜1843年)とヨハン・シュトラウス父子(父 1804〜1849年、子 1825〜1899年)らの〝ワルツ合戦〟によって実用的舞曲であったワルツは芸術音楽へと発展をとげた。彼らの功績は、ただ単にウィーン風に調子を崩した3拍子のリズムを持つ舞曲を管弦楽演奏用に書いたというだけではなく、その前奏部分や楽曲の中に交響楽的和声を織り込んで、芸術音楽として鑑賞に耐えうるレベルにまで引き上げた、というところにある。〝音楽の都〟ウィーン。この町の中心に、「ピアノの詩人」ショパンが足繁く通った教会があります。この時、ショパンは夢破れ、失意の底にありました。ポーランド人である彼が、異国で受けた差別と偏見。演奏会を開くことも叶わず、発表の場さえ閉ざされていました。傷ついたショパンの魂を受け止めた場所、それが「聖シュテファン大聖堂」でした。クリスマスの夜、ショパンは思い出していました。

家族で囲んだ温かな食卓、故郷の雪景色。彼は自らの内に眠る祖国への愛を知ったのです。ショパンは誓います。祖国のため音楽に邁進しよう。ポーランドの名を世界に伝えるために。空想に耽りながら「スケルツォ第1番 ロ短調」を着想したと伝えられています。まもなくショパンは〝音楽の都〟を去り、シュトゥットガルトを経由して〝芸術の都〟パリへと向かいます。自らの新しい天地を求めて。ようやく9月末にパリへ到着し、1849年に亡くなるまでこの地に住みました。パリで作曲された「スケルツォ第1番 ロ短調」は、冒頭で強烈な不協和音を2つ叩き、激流のように荒れ狂うロ短調の主要部分を経て、中間部はロ短調の「同主調」であるロ長調に変わり、緩やかなテンポで情感溢れる崇高な雰囲気の旋律を奏でます。これはショパンが故国ポーランドで親しんだクリスマス・キャロル『眠れ、幼子イエスよ』に由来するといわれています。この中間部の穏やかな美しさは、ショパンが「クリスマス・イブの教会礼拝堂で着想した」背景を考えさせてくれます。故国のクリスマスの歌が終わらないうちに、最初の不協和音の打鍵が静けさを打ち破る ― スケルツォの主要部分が戻ってきて、再び嵐のように荒れ狂い、最後はめまぐるしい狂気のうちに曲を結びます。シュトゥットガルトの地で「ワルシャワ陥落」の知らせに接した時、彼は絶望のどん底に突き落とされ、沸き上がる激情を日記に綴りました。ショパンの「スケルツォ第1番 ロ短調」が1835年に出版された時、イギリスの楽譜出版社・ウェッセルが曲の雰囲気から『地獄の宴』という題名をつけようとしました。幼い頃からバッハの音楽を敬愛してきたショパンは、音楽は音楽そのものを通して語るべきものであり、それゆえに何らかの「標題をつける必要はない」という信念の持ち主でした。そのため、受け売りのよい「標題つき作品」で楽譜の売り上げを伸ばしたい出版社側に長期戦の対立を挑むことになります。

1956年録音、本盤は1958年初発。

YIGZYCN

コメント

このブログにコメントするにはログインが必要です。

さんログアウト

この記事には許可ユーザしかコメントができません。