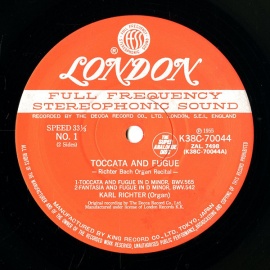

JP LONDON K38C70044 リヒター バッハ・トッカータとフーガ他

商品番号 34-21120

通販レコード→日オレンジffss銀文字盤、スーパー・アナログ・ディスク

この録音は、デッカ・レーベル初のステレオ録音のひとつとしても意義深いものです。 ― 戦後、イギリスのレコード会社英デッカと専属契約を結んだエルネスト・アンセルメとスイス・ロマンド管弦楽団は、かつてディアギレフの元で演奏したバレエ音楽、親交のあったラヴェルやルーセル、ストラヴィンスキーの作品などからベートーヴェンやブラームス、ヨーゼフ・ハイドンなどのドイツ・オーストリア音楽に至るまで、網羅的に録音をする機会を得た。英デッカのステレオ録音開始に於いても多大な協力をし、1954年5月13日から録音されたリムスキー=コルサコフ作曲の交響曲第2番「アンタール」は、同社初のステレオの実用化試験録音となった。1960年代のステレオ録音は、目の覚めるような鮮やかな管楽器、濡れたように艶やかな弦楽器といったいかにもハイファイ・高解像度を感じさせる、録音マジックと言って過言でないものだった。1960年代前半までは、ミキシングといっても6本のマイクを使うのが精一杯で、録音はダイレクトに2chでテープレコーダーに記録された。それらは、アンセルメのホームグラウンドとなったジュネーヴのヴィクトリア・ホールで行われた。偉大なバッハ音楽の布教に生涯を費やした20世紀バッハの第一人者カール・リヒターは独アルヒーフ、ドイツ・グラモフォン2大レーベルに膨大なバッハ作品を録音しているのは周知の事実です。勿論、指揮者としてだけでなくオルガニスト、チェンバロ奏者としても数々の名録音を残してくれました。ヘルベルト・フォン・カラヤンのバッハ録音の少なさからも判りますが帝王カラヤンと言えども、このリヒターの分野には入ってこれなかった。若くしてバッハ所縁のライプチッヒの聖トーマス教会、ミュンヘンの聖マルコ教会のオルガニストに就任した頃から、1981年に生涯を閉じるまでバッハ一筋。このバッハの化身とも言えるリヒターを遠くイギリス海峡の向こうから早くに注目していたのが英デッカであった。商魂逞しいことは他社の追随を許さない。この商魂から生まれたのが本盤。この年の9月から、アンセルメはラヴェルのレパートリーを録音していた最中、一時的にパリ管弦楽団との録音のためパリに滞在している間に、ヴィクトリア・ホールのオルガンを使って録音された。ヴィクトリア・ホールは、上方のパイプオルガンからステージにむけて非常に勾配の急な”ひな壇”がある。つまりこのひな壇に管楽器・打楽器を配置することでメイン・マイクに対して、立体的に音源となる楽器を配置できるという強みがあったのだ。極端に急勾配のひな壇に楽器群からマイク迄をほぼ等距離に設置したワンポイントマイク録音だから位相差が少なくリアルに聴こえる。かつてはカヴァイエ・コルの名器と呼ばれたオルガンがここに設置されていて、ヴィドールなどのフランス近代を代表するオルガニスト、作曲家たちがここでよく演奏していたそうですから、ヴィクトリア・ホールのオルガンは、大変由緒のある楽器でもあったようです。大変反応の良い、キビキビとしたオルガンの音で、ホールの残響も美しいもの。オルガンの響きが豊かな残響に支えられて、運動性に富む作品でその真価を発揮するのは、快感ですらある。この後はドイツ・グラモフォンの本拠地ミュンヘンに直接乗り込んでの聖マークス教会のオルガンでのセッションに移る。残念なのは、1984年に起こったヴィクトリア・ホールの火災で、大変美しい内装も灰にしてしまい、アンセルメの名盤や、ヴィルヘルム・バックハウスのベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集などで知っていた美しい響きと、リヒターの演奏やアンセルメの指揮したサン=サーンスのオルガン交響曲で聴かれたヴィクトリア・ホールのオルガンの音は、永遠に失われてしまいます。

関連記事とスポンサーリンク

カール・リヒター(ドイツ、1926〜1981)は教会音楽家であり、オルガンやチェンバロもこなす、まさにバッハのような総合的な演奏家であり、バッハの伝記映画でバッハ役を扮するくらいの存在であり、まさに『バッハの化身』でした。その緊迫感に満ちた峻厳な音楽が私は好きでした。作曲当時の楽器を使い当時の演奏法で演奏する『ピリオド楽器演奏』が既に1960年代からあったわけですが、丁度その潮流が1980年代には爆発的なブームとなっていきました。グスタフ・レオンハルト(1928〜2012)は既にチェンバロ演奏の重鎮で、オリジナル楽器による古楽復興演奏の重要性をレコード会社に働きかける力がありました。ちなみにバッハはかなりの技量のヴァイオリン奏者だったようですが、レオンハルトも初期のレコード録音ではヴァイオリンで参加している程です。その"Das Alte Werk"がリヒターが初期に頭角を現すテレフンケンの古楽部門として1958年に設立され重要な役割を果たしてきたところが興味深い。また、レオンハルトはバーゼル・スコラ・カントルムにてチェンバロをエドゥアルト・ミュラー(Eduard Müller)に師事している。ただピリオド演奏における合唱では少年がソプラノのソロを担当していますが、大人の女声の歌唱と比べると多少物足りなく感じます。リヒターはモダン楽器を使い、合唱もソプラノは少年ではなく女性歌手を起用していました。「もし今日バッハが生きていれば、彼は現代の改良された、いい楽器を使いたがるにちがいないと思うのですよ。」とリヒターは言っていた。曰く、「表現内容に即応できない事態を招くくらいなら、バッハ時代の楽器にこだわる必要はない」のだ。同時代性として、もう一人のモダン楽器でのバッハ鍵盤音楽の演奏家がグレン・グールド(1932〜1982)です。ピアニストとして、グールドはまさに時代の寵児でした。しかし独特の演奏法、演奏時の独特の声、演奏会を拒否など異端でもあり、音楽愛好家のなかでも好き嫌いがはっきり分かれるところです。このグールドもリヒターの他界した翌年の1982年10月4日に急逝してしまいました。享年50歳でした。アマチュア音楽演奏家、特にバロック音楽愛好家が1980年代から1990年代の頃のまま息づいているようですが、その後、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏家がモダン楽器アンサンブルによるバロック音楽を演奏し始め、2001年を境にヴィブラートの奏法や使用する楽器・弓・弦などで、折衷的な奏法のオーケストラや個人演奏家が存在するというのが現在の状況です。

リヒターは驚くべき音楽性の持ち主である。彼はバッハから直系の正統的な伝統を正しく受け継いでいるが、彼の音楽には常にゆたかな創造精神が感じられ、伝統的なスタイルをなんの創意もなくアカデミックに墨守しているのではない。したがって彼のバッハは、最も正統的であると同時に、現代的な息吹を感じさせるゆたかな生命力にあふれている。彼の演奏は北ドイツ風の重厚で剛直なところがなく、南ドイツ風の柔軟なニュアンスとあたたかい光に満ちている。

カール・リヒター(Karl Richter)はザクセン州のプラウエンで牧師の息子として生まれ、11歳からドレスデンの聖十字架協会付属の音楽学校で学んだ。そして、1946年からライプツィッヒでカール・シュトラウベやギュンター・ラミンに師事し、1949年には聖トマス教会のオルガニストに就任した。しかし、より自由な活動の場を求めて、1951年ミュンヘンに移り、聖マルコ教会のオルガニストや音楽大学の講師を務めながら、1955年に自らが理想とするバッハ演奏実現のためにミュンヘン・バッハ合唱団を組織し、1955年にはミュンヘン・バッハ管弦楽団も設立して精力的な活動を行い、注目を集めた。特に、1958年の聖金曜日に放送された「マタイ受難曲」の圧倒的な名演は、バッハ 解釈者として、またチェンバロ、オルガン奏者としても一貫して高い評価を受けたが、3度目の来日を目前にして54歳という若さで急逝した。リヒターが現代最高のバッハ解釈者として今も尊敬を集めているのは伝統をしっかりと受け継ぎながらも、そこに安住することなく音楽への熱い思いを厳しく琢磨して、真に人間的なドラマティックな演奏を実現したからだろう。日本でもリヒターの名前を一躍高めた「マタイ受難曲」の旧盤(1958年)は、そうしたリヒターのバッハ演奏の神髄を伝える名演であり、熱い気迫の漲った表現で強い劇性をもって築き上げられた演奏は、従来の宗教曲演奏の枠を超えるほど生々しいが、そこに刻まれた真実のドラマは今も聴き手の心を強く捉えて離さない。しかし、リヒターがバッハの音楽に峻厳な表現だけを求めたのではないことは、他の宗教曲や「クリスマス・オラトリオ」(1965年)、さらに管弦楽組曲(1960、61年)などの演奏からも明らかだろう。的確な表現を生き生きと躍動させ、それを美しく張り詰めた流れの中に見事に統一した演奏は、バッハの音楽の生命力や喜びをも余すところなく伝えている。そして、そうした演奏に比べて、50歳代に近づいたリヒターは、よりロマンティックで柔軟な表現を作るようになっていった。54歳というあまりに早い死が、円熟期のリヒターが目指した新たなバッハ像完成の機会を奪ってしまったのは誠に残念である。しかし、それだけにまたリヒターが1950年代末から60年代にかけて残した数々の名演は、掛け替えのない遺産であり、その演奏は古楽器演奏隆盛の現代においても、20世紀のバッハ演奏のひとつの到達点を示すように強い光を放っているというべきだろう。

リヒターの演奏を他の演奏と分けるものを精神性と呼ぶべきかどうか迷いますが、大型のオルガンでの峻烈な演奏から得られるバッハ音楽の感動は力強い以上に厳しい。表現の振幅の大きいロマン的なバッハ解釈には、世俗音楽であろうとスタイルの違いを超越した雄弁さがある。

20世紀バッハの第一人者カール・リヒターはもちろん、バッハ意外にも定評のある演奏を残した彼の指揮者として、そしてオルガニスト、チェンバロ奏者としての名録音を遺している。1958年、ドイツ・グラモフォンの古楽専門レーベルであるアルヒーフでヨハン・ゼバスチャン・バッハの「マタイ受難曲」を録音。これは今日まで最もよく知られる彼の代表的作品となった。さらに同レーベルへのカンタータ録音を開始。ドイツ・グラモフォンがアルヒーフレーベルによる音楽史専門の録音大全を構想した当初、バッハのカンタータはフリッツ・レーマンらによって担当されていたがレーマンが1956年に演奏中に急死したため、数人の指揮者による分担を経て結果的にリヒターがその後任となった。以降、リヒター自らライフワークとしていたカンタータ録音は、20年以上をかけて約70曲を残している。同曲異演も含めると、CDにして100枚以上になる音源を残した。また、リヒターはカンタータにせよ、器楽曲にせよ全集をのこさなかった。これを彼の早すぎる死が完成を妨げたのだとは思えない、リヒターが自分の感性に従い、相応しい楽曲を選び抜いてレコーディングをしていたのだということを、きちんとした分析のもとに教えられる。その意味では、決してレパートリーの広い演奏家ではなかった。そのレパートリーは、実のところバッハ以外にも広がりを見せるが、その広がりの中にある狭さもまた、彼の本質が、教会のカントール(音楽監督)だということから、説明がつけられる。レパートリーの大半を占めたバッハやゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル以外にも、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト、フランツ・ヨーゼフ・ハイドン、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン、クリストフ・ヴィリバルト・グルック、アントン・ブルックナー、ヨハネス・ブラームス、ジュゼッペ・ヴェルディなどの録音が、それぞれわずかであるが残されている。レコーディング先のレーベルとしてはアルヒーフが中心で、他にもテレフンケン(現テルデック)やデッカ=ロンドンなどにもある程度の録音を残しており、特に活動の最初期はテレフンケンでの録音が多い。テレフンケンにしか残されていないレパートリーの中には、バッハの「パルティータ (B.W.V.825〜830)」、モーツァルトの「レクイエム」などがある。バッハ演奏といえばリヒター。こうした時代は確実にあったし、もっと続くはずだった。しかし惜しむらくは1981年のあまりにもあっけない逝去。54歳の若すぎる死だった。

1954年10月、11月ジュネーヴ、ヴィクトリア・ホールでのセッション録音。製作:ジェームズ・ウォーカー、ピーター・アンドレイ、ヴィクトル・オロフ。ロイ・ワレスによる優秀録音、名演奏。1960年10月ステレオ初発。1989年発売の、スーパー・アナログ・ディスク、専用アクリルケース入り、解説書付き。アナログ・サウンドの究極、豊かな空間音場と迫真の存在感。

YIGZYCN

コメント

このブログにコメントするにはログインが必要です。

さんログアウト

この記事には許可ユーザしかコメントができません。