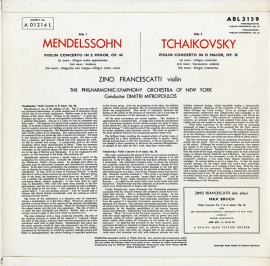

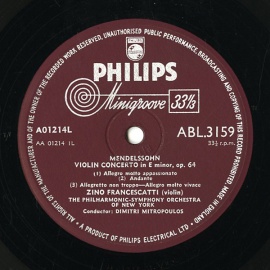

通販レコード→英濃プラム銀文字 Minigroove 盤

GB PHILIPS ABL3159 フランチェスカッティ&ミトロプーロス メンデルスゾーン/チャイコフスキー・ヴァイオリン協奏曲

商品番号 34-19639

《音の曲線が光っているように感じられるほど美しい。 ― 激しいパッセージでも聴く者を緊張させない。その音はするりと耳の中にすべりこみ、身体中に幸福感が広がっている。》ジノ・フランチェスカッティのヴァイオリンは聴く者を幸福な気分にさせる。その音は豊潤で、艶やかで、屈託がない。深刻ぶったところもない。心地よさを伴いながら耳の中にすべりこみ、鼓膜に浸透し、全身に行き渡る。正直なところ、彼が遺した録音には、「この作品なら、この1枚さえあればいい」といいたくなるほど決定的なものは、ほとんどない。サン=サーンスのヴァイオリン協奏曲第3番や「序奏とロンド・カプリチオーソ」、ヴィターリのシャコンヌ、ラロのスペイン交響曲、ベートーヴェンの「クロイツェル」、パガニーニのヴァイオリン協奏曲第1番など、ファンから絶賛されてきた録音はいくつかあるが、「無双の名盤」とはいい切れない。ただ、そのヴァイオリンには、彼にしか出せないベルカントのエキスがたっぷり含まれている。演奏、解釈の精神性やら、音楽の深淵に誘う濃厚さや深刻さとは一線を画した美音と名技が素晴らしい。バッハにしても、モーツァルトにしても、「もしパガニーニが弾いたら、こんな風になるかもしれない」と思わせる無色の気迫のようなものが、音楽の底を覆っている。ラテン的に明るい演奏スタイル。と言うのが、これ。断定しても良い位に、『フランチェスカッティのヴァイオリンの音質は、慈しみ愛撫する人肌の感触を思わせる。高音域においてさえ潤いのあるヴィブラートがかかり豊かな情感を生みだすのだ。』 ー ジノ・フランチェスカッティはフランスのヴァイオリニストだが、パリ音楽院にはいかずパガニーニの孫弟子にあたる父親と、その父親の弟子だった母親の薫陶を受けて育った人だった。 ー ヴァイオリンが理想のソプラノを模した楽器であることを一聴理解させてくれる凄みを持つ。美には様々な相貌があるから、『燦然たる』とか「絢爛豪華な」という形容詞がどのくらいのイメージの助けになるかわからないけど、紛うところなく親しみやすく、美しい歌い口が魅力のヴァイオリニストである。もしかしたら演奏しているジノの脳裏には母親の姿が常にあったのでは無いかとさえ思えます。彼が使っていた古今の銘器『ハート』と名付けられた1727年製のストラディヴァリウスは現在、サルヴァトーレ・アッカルドの手許にあるがフランチェスカッティの音がしないからだ。メンデルスゾーン(1809~1847)は、38歳の短い生涯に、オペラも数曲まじえ、あらゆるジャンルに幾多の作品を残した才人です。音楽史、音楽界で最大級の悲劇と感じるひとつが、このメンデルスゾーンの業績のいわれのない低評価です。ヴァイオリン協奏曲ホ短調ばかりで、ニ短調の協奏曲は振り向かれること無く、ピアノ協奏曲に至っては関心がない聴き手も多いと感じるくらいに、いくつかの曲しか聴くばかりの気がしますが、その音楽とともに生涯を知り掘り下げることも、そのユダヤ人としての出自と合わせ、そして革新と発見をいくつか行った背景なども含めて知ってみたい意外と未知な作曲家なのです。メンデルスゾーンはモーツァルトやシューベルトに匹敵する早熟の天才なのです。メンデルスゾーンを色眼鏡越しに見てしまうのは、銀行家の御曹司というところでしょうか。その年齢で自分のための組織されたオーケストラを持っていたことにも驚きですが、要は頭の中でイメージされた音ではないということ、実践を重ねて確実に作曲されてきたのです。ユダヤの血は流れていても、そして一族はビジネスで大成功して裕福であったとしても、メンデルスゾーンはドイツ人としての認識を強く持って先達の偉大な作曲家たちの雰囲気を継承しつつ、メンデルスゾーンならではの伸びやかで屈託ないサウンドで独自性を作り上げています。

関連記事とスポンサーリンク

YIGZYCN

コメント

このブログにコメントするにはログインが必要です。

さんログアウト

この記事には許可ユーザしかコメントができません。