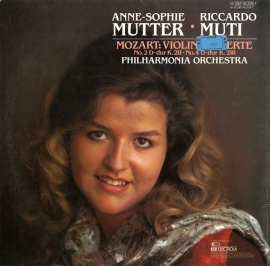

天使の音色、若き18歳のムターの名演。 ― 「協奏曲の場合はだいたいにおいて、ソリストの方がより濃密に練習しているんです。指揮者の場合はまあ、2週間くらい前から練習に入りますよね。でもソリストは半年くらい前からその曲に取り組んでいます。 ... たとえばヴァイオリンのアンネ=ゾフィー・ムターね。あの人はカラヤン先生が見つけ出してきて、最初にモーツァルト、次にベートーヴェンのコンチェルトを録音しているんですよ。それなんかもう圧倒的にカラヤン先生の世界ですよね。それでたまには違う指揮者でやろうっていうことで、選ばれたのが僕なんですよ。カラヤン先生が『今度はセイジとやりなさい』と言って、僕が指揮をした。ラロの、なんたっけなあ、スペインなんとかっていう曲……。彼女がまだ14歳とか15歳とかそれくらいのとき。」 ― ピアノのゲザ・アンダ、ヴァイオリンのクリスチャン・フェラス、過去にカラヤンに可愛がられたソリストは一人も大成していない。それをカラヤンも意識していたのか、最後の秘蔵っ子ムターには「私の操り人形にならぬように」と意図的に共演を減らした。ムター18歳。 ムーティ指揮フィルハーモニア管弦楽団のコンサートで共演後、その翌日(1981.11.25)にアビー・ロード・スタジオで録音された。ムターの初のEMIでのコンチェルト・レコーディング。ムーティの指揮するフィルハーモニア管弦楽団の響きは、弦楽器のアンサンブルを中心としたバス声部を厚みよく響かせたバランスで、この青年モーツァルトの音楽には充分立派な演奏になっています。ムターの演奏もロマンティック。ムターの作品の捉え方は、一聴して明らかだ。歌うべきところと歌わないところ、テンポを速める箇所と遅くする箇所、または煽るところと踏みしめるところなどを明快に区分けしているが、それが分かり過ぎるほど。第2楽章になるとゆっくりとなるが、演奏技巧をアピールするムターの独壇場。ソリストがムターであることを実感させられる。もちろん、見事に美しい。ナチズム15年の国家支配と、以後半世紀を超えるドイツ文化の不毛現象の間には100%の相関関係がある。ドイツの批評家は仮借なき非難の矢を浴びせるが、ロマンティシズムの復興 ― 新しい音楽への挑戦を見たい。

関連記事とスポンサーリンク

カラヤンはムターの演奏を聴き「奇跡のようなヴァイオリニストを発見した」と絶賛し、1977年にザルツブルグで共演した。これが大きな反響を呼び、翌78年には初録音をカラヤン指揮ベルリン・フィルの伴奏で行った。この時、ムターは僅かに14歳だったが、デビュー・アルバムとなったモーツァルトのヴァイオリン協奏曲第3番、5番で、すでに彼女は揺るぎのない安定した技術と大家のような風格を持っていた。その後、ムターは20歳になるまでカラヤンとベートーヴェン、メンデルスゾーン、ブラームス、ブルッフ、チャイコフスキーといった超有名協奏曲を録音していった。本盤は『カラヤンと華麗なるソリストたち』の一枚に数えられている当時17歳のアンネ=ゾフィー・ムターが初めて挑戦したロマン派ヴァイオリン協奏曲の名作2曲のレコーディング。どちらもたった2回のセッションで録音されました。17歳のムターがカラヤン&ベルリン・フィルに臆せず立ち向かっていっている姿が彷彿とさせられる白熱したところを感じます。メンデルスゾーンではカラヤン&ベルリン・フィルの厚みのある響きがムターのソロを盛り立て、スケールの大きな演奏を繰り広げています。冒頭からムターが存分にその美音を発揮している。良く響き、よく歌うヴァイオリンはこの曲に対してまさにはまり役。艶のある低音域と凛と張詰めた高音、いずれも全く濁るということがないのは奇跡的である。純粋な美音というイメージであり、甘さはさほど強調されない。演奏スタイル自体が素直で嫌味な装飾がない。カラヤンは大きく包み込むようにサポートしているが、自己表現をかなり抑え、ムターが気持ちよく演奏できるように黒子に徹しているようだ。白眉はブルッフ。かつては三大ヴァイオリン協奏曲に位置づけられていた名曲だけに数々名演奏は聞きましたが、これほど迫力に満ちた演奏は初めて聞くような新鮮さを感じます。この曲は協奏曲としては変わった構成で、第1楽章には「前奏曲」というタイトルを付け、第2楽章がメイン、第3楽章が終曲となっています。聞き所は第2楽章の瑞々しいロマンティシズムで、ムターの魅力が最大限に発揮されています。クライマックスは、これがとても協奏曲の伴奏とは思えぬ素晴らしさで、ムターの力強いヴァイオリンとともに曲の美しさを満喫できます。もちろんカラヤンは威圧的にねじ伏せるようなところはなく、ムターのヴァイオリンを受けて立っているものの、だからと言って手加減はしていない、そんな感じを受けます。

戦時下、作曲家の名を伏せて数々の演奏家が奏でた協奏曲は、平和に憧れて、みんなで新しく作った曲と言って良いのではないか。

1981年11月25,26日ロンドン、アビー・ロード・スタジオ、セッション・デジタル、ステレオ録音。

YIGZYCN

コメント

このブログにコメントするにはログインが必要です。

さんログアウト

この記事には許可ユーザしかコメントができません。