通販レコード→米ダーク・ブラウン銀文字盤

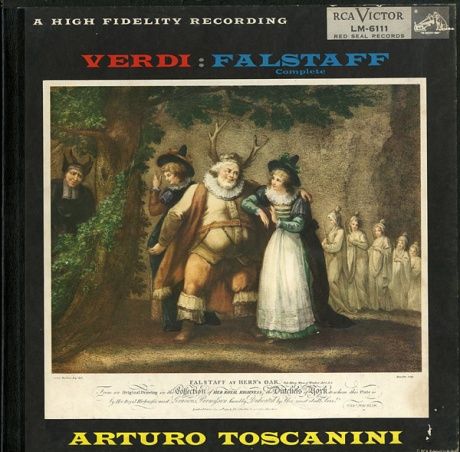

US RCA LM-6111 アルトゥーロ・トスカニーニ ヴェルディ・ファルスタッフ(全曲)

商品番号 34-19557

《トスカニーニによる「オテロ」の記念碑的演奏 ― 同じ放送録音のレコード発売だったが、「ラ・ボエーム」や「椿姫」の音が詰まったような録音を聞き慣れた耳には、トスカニーニのオペラ録音の中では最高のすばらしい音に驚嘆した。》 ショルティの実力を英 DECCA と提携関係にあった米 RCA も高く評価して、ラインの黄金のノウハウを盛り込んでレイトン&アンソニー・サルバトーレ・コンビを据えたローマ・セッション実現の運びとなった。ショルティ(ハンガリー、1912-1997)は1947年に録音契約を結んで以来、ほとんど DECCA (ロンドン)だけに録音している。はじめロンドンのオーケストラと、さまざまな作品を録音していたが、50年代から60年代にかけてウィーン・フィルと録音した世界初の「指環」全曲(58〜65年)に代表される一連のワーグナーをはじめ、モーツァルト、ヴェルディ、リヒャルト・シュトラウスなどのオペラの優れた演奏で名声を不動のものとした。69年から91年までシカゴ交響楽団の音楽監督を努め、同響は世界最高のオーケストラのひとつと評価された。シカゴに移ってからはバッハからバルトークにいたる多彩なレパートリーを次々と録音しているが、とくにマーラー(70〜83年)、ベートーヴェン(72〜74年、86〜89年)、ブラームス(78、79年)の交響曲全集は、ショルティの演奏を特徴づける堅固な構成と見事に統率されたオーケストラの豊かな響きとが端的に示された代表的な名演である。そのほか恩師バルトーク、リヒャルト・シュトラウスとストラヴィンスキーなどの管弦楽曲、後年になってレパートリーに加えたショスタコーヴィチなど、いずれも少しも年齢を感じさせない巨匠ならではの完成度の高い演奏である。1912年、ブダペスト生まれ。リスト音楽院でバルトーク、コダーイ、ヴェイネルなどにピアノ、作曲、指揮を学び、1930年に卒業後、ブダペスト歌劇場の練習指揮者として経験を積み、36、37年にはザルツブルク音楽祭でトスカニーニの助手をつとめた。38年にブダペストで「フィガロの結婚」を指揮してデビュー後にスイスに亡命、大戦中は主にピアノを教え、42年のジュネーブ国際コンクールに優勝している。指揮者としての本格的な活動は戦後の46年にミュンヘンのバイエルン国立歌劇場の音楽監督に就任してからで、52年からフランクフルト市立歌劇場、61年から71年までロンドンのコヴェント・ガーデン王立歌劇場の音楽監督をつとめ、この間に各地のオーケストラに客演して名声を高めた。ショルティはキャリア初期からヴェルディのオペラを指揮しており、『ファルスタッフ』についても得意とし、1950年のケルン放送交響楽団との放送録音が残されているほか、本盤、1963年の RCA イタリア・オペラ管弦楽団とのセッション録音、1979年のウィーン・フィルとのオペラ映画もありました。レコード店の大先輩から、ショルティの音はとにかくでっかかったと教わったことがある。ホールが飽和するほどにオーケストラを響かせたということだろうが、いかにも1960年代のショルティらしい覇気に満ちあふれた演奏となっている。オーケストラを容赦なくガンガン鳴らし、多少荒削りではあるものの、技術はじゅうぶん高くショルティの指示に追随してくる、この RCA イタリア・オペラ管弦楽団の正体はローマ歌劇場管弦楽団だろう。1963年ローマ、RCAイタリア・スタジオでの録音。録音においてクレジットはないが、パートにおいては外部からの奏者を招いて行っていもしよう。ショルティはレパートリーが広いが中心領域はワーグナーにあるように思われる。彼の演奏スタイルが古典派でもロマン派中期のリストやワーグナーの壮麗さを帯びて来るところから言っても、根本的にワーグナーの楽劇に長所を発揮するであろう。と、「指環」録音中の期待された時代。このオペラは、アリアがないわけではないが、歌手が単独でとても目立つという作りではない。むしろ、あたかもオーケストラの楽器の一部になっているかのように振る舞うことが特色で、オペラ・ブッファとして「ニュルンベルクのマイスタージンガー」を彷彿する。タイトルロールを歌うエヴァンスには雰囲気がある声で、ファルスタッフのユーモラスで恰幅の良さがレコードから伝わる。クラウスの瑞々しさとシミオナートの品のよさはショルティの音楽に溶け込んでいる。ジュゼッペ・ヴェルディはイタリア歌劇最大の作曲家。パルマ地方のロンコーレという寒村の小さな宿屋の息子として生まれ、15歳で作曲をはじめ、18歳の時すすめられてミラノ音楽学校の給費生を受験したが、年齢が多すぎたため落第し、スカラ座のチェンバリストのラヴィナから作曲とピアノそれにソルフェージュを学んだ。26歳のときスカラ座で上演された最初の歌劇「オベルト」を皮切りに25曲の歌劇を書いた。最初はなかなか認められず、彼の名声が確立したのは、33歳に書いた「リゴレット」、40歳の「トロヴァトーレ」と「椿姫」などが相次いで発表されてからである。彼は大器晩成型で、それからさらに49歳で「運命の力」、54歳で「ドン・カルロ」、58歳で「アイーダ」、73歳で「オテロ」そしてなんと79歳で「ファルスタッフ」を完成している。実は、ヴェルディは、『アイーダ』でオペラの作曲を引退すると決めていました。『仮面舞踏会』の初演(1859年)から2年が経過し、ヴェルディは作曲をまるで忘れたかのようであった。新たに創設されたイタリア国会において彼はボルゴ・サン・ドンニーノ ― 今日のフィデンツァ ― 代表の議員であったし、またサンターガタ(ヴィッラノーヴァ・スッラルダ)の農園に各種の近代的設備を導入する仕事にも忙殺されていた。しかし、まさにその農園改造計画への資金の必要も一因となり、折しも、サンクトペテルブルクのマリインスキー劇場のために新作オペラを作曲してもらえないだろうか、という打診がもたらされた。そこで『運命の力』は着手され、ロシア・サンクトペテルブルクのマリインスキー劇場にて1862年11月10日に初演された。その後、「ドン・カルロ」、「アイーダ」の成功で農園改造計画への資金の必要も目処が立ち、「アイーダ」の作曲と上演準備の一方で、喜歌劇を作曲しようと台本探しに熱中していた。農場経営も順調そのもので、買い増した土地は当初の倍以上になり、雇う小作人は十数人までになった。パリではレジオンドヌール勲章とコマンデール勲章を授かり、作品の著作権料収入は莫大なものとなっていた。そのため納税額の多さから上院議員に任命されるが議会には一度も出席せず、自らが設計し増築を繰り返して大きくなった邸宅で、自家製のワインを楽しみ、冬のジェノヴァ旅行も恒例となった。慈善活動には熱心で奨学金や橋の建設に寄付をしたり、病院の建設計画にも取り組んだ。その頃に彼は、ほとんど音楽に手を出さず、「ピアノの蓋を開けない」期間が5年間続いた。彼が音楽の世界に戻るのは1879年になる。11月、農場に届いたボーイトの台本『オテロ』に、ヴェルディは興味をそそられるが作曲は難航。「シモン・ボッカネグラ」、「ドン・カルロ」の改訂に忙殺していた1883年2月にワーグナーの訃報が届く。彼が嫌うドイツの、その音楽を代表するワーグナーにヴェルディはライバル心をむき出しにすることもあったが、その才能は認めていた。そして、同年齢のワーグナーなど、彼と時代を共にした多くの人物が既に世を去ったことに落胆を隠せなかった。「悲しい、悲しい、悲しい…。その名は芸術の歴史に偉大なる足跡を残した」と書き残すほどヴェルディは沈んだ。ワーグナーの遺灰を継ぐ如く、作業にも拍車がかかり丸7年の期間をかけた『オテロ』は完成。スカラ座での初演はヴェルディ16年ぶりの新作オペラに期待以上の出来映えに沸き立った。チェロ演奏を担当していた若きアルトゥーロ・トスカニーニは実家のパルマに戻っても興奮が冷めやらず、母親をたたき起こして素晴らしさを叫んだという。かつての美しい旋律が無くなったとの評もあるが、各登場人物を明瞭に描き出し、彼が追求した劇と曲の切れ目ない融合はさらに高く纏められた完成度の高い劇作を現実のものとした。『オテロ』を成功で終えたヴェルディは虚脱感に襲われていた。ローマ開演の招待を断り、また農場に引っ込むと、建設された病院の運営など慈善事業に取り組んだ。そして、引退した音楽家らが貧困に塗れて生涯を終えるさまを気に病んでいたヴェルディは、彼らのために終の棲家となる養老院建設を計画した。一方でボーイトは、ヴェルディの才能は枯渇していないことを見抜いていた。喜劇に手を染めたことのなかったヴェルディに、「悲劇は苦しいが、喜劇は人を元気にする」「華やかにキャリアを締めくくるのです」「笑いで、すべてがひっくり返ります」と誘いをかけると、「アイーダ」の作曲の一方で、喜歌劇を作曲しようと台本探しに熱中していたヴェルディは乗った。ヴェルディ集成の「オテロ」と「ファルスタッフ」は、ワーグナーが半音階の大悲恋楽劇「トリスタンとイゾルデ」と、ハ長の喜劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」を対にしていることに重なる。『オテロ』は長く目指した音楽と演劇の融合の頂点にある作品で、同時にワーグナーから発達したドイツ音楽が提示するシンフォニズム理論に対するイタリア側からの回答となった。『ファルスタッフ』はヴェルディのすべてを投入した感がある。作風はバッハ、モーツァルト、ベートーベンそしてロッシーニら先人たちの要素を注ぎこみ、形式にこだわらず自由で気ままな作品に仕上げた。彼が目指した劇と曲の融合は喜劇においても健在で、むしろ圧倒するよりも機微に富んだ雰囲気を帯びて繊細さが増した。アンサンブルは多種多様で、対位法も2幕のコンチェルタートで複雑なポリフォニーを実現した。最後には喜劇に似つかわしくないフーガをあえて用いながら、太鼓腹の主人公に「最後に笑えばいいのさ」と陽気に締めくくらせた。そして、自由人ファルスタッフにヴェルディは自身を表現した。過去の作品も経験した苦難や孤独の自己投影という側面もあったが、ファルスタッフに対しては若い頃から他者からの束縛を嫌った自分、富と名声を手にして人生を達観した自分を仮託した。『ファルスタッフ』が完成した時、ヴェルディは「行け、お前の道を行けるところまで。永久に誇り高き愉快なる小悪党、さらば!」と記した。斯くて、イタリア歌劇最大の作曲家ヴェルディ最後のオペラは、喜劇となりました。1892年に完成、翌年80歳の年にスカラ座で初演。もしかしたら、これが最後のオペラとわかっていた聴衆は、熱狂的な歓声と称賛をイタリアオペラの最大の作曲家に浴びせた。(本文は未完、ダミー文を含みますので加筆修正の必要あり)アリーゴ・ボーイトは、シェイクスピアの『ヘンリー4世』の中の着想と台詞を、その形と効果をわがものにしようと彼のリブレットの中に取り入れた。ヴェルディの音楽は、この元来はイギリス人だったファルスタッフを南国風の感覚の衣装でくるみ、ヨーロッパの文化の中心に根付かせて一級の芸術的な人物像に仕上げたのである。それは本当に20世紀のオペラの中でも最も優れたものだと思う。……独自の野心を持った演出家にとっては、当然ながら、やっかいな代物だった。なぜんらヴェルディは舞台の様子を考えただけではなく、ほとんど、どのような指の動きも作曲していたからである。

関連記事とスポンサーリンク

YIGZYCN

コメント

このブログにコメントするにはログインが必要です。

さんログアウト

この記事には許可ユーザしかコメントができません。