関連記事とスポンサーリンク

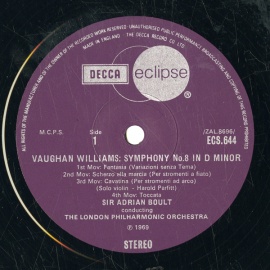

各楽章ごとに性格が違う、ヴォーン=ウィリアムズの粋な演出が魅力。 ― 交響曲第8番は1953年から1955年にかけて作曲された。2管編成のやや小規模な曲で、長さも30分に満たないが内容はとても好ましい。いわゆるイギリス郷愁たっぷりの映画音楽的ヴォーン=ウィリアムズ節ではなくて、スッキリとした中にほのかな情緒をにじませたような曲調が清々しいのだ。20世紀中庸に書かれた交響曲としては現代音楽の最先端を切り開いたというような曲でもないし、激しい緊張感や聴く者をぞっとさせるような奇怪なフレーズもないので、刺激に乏しく話題に登り難いのだろうけど、音楽は激しさや話題性だけで評価するものでもない。佇まいから受ける印象も、よくよく聴くと吟味されたこだわりがある。フォーマルの装いが体型にフィットサイズであることのみならず、ネクタイピンからカフスまで仕立てに含まれているようなものである。楽章ごとに楽器編成を変えることによって、それぞれの楽章の性格の違いを浮き彫りにしている。第1楽章は、「ファンタジア」という表題を持つ異質な変奏形式の楽章で、さらに「主題のない変奏」という副題をつけている ― 後に「主題を探す7つの変奏」と付け加えている。第2楽章は管楽器のみによって演奏されるスケルツォで、歯切れの良いウィットな旋律が面白い。弦楽器は全員が休んでいるが第3楽章は7部に分かれて合奏する弦楽のみで荘厳かつ情感豊かに演奏される。第4楽章はパーカッションをふんだんにとり入れたゴージャスな音の饗宴を聴かせてくれる。使われる打楽器は、トライアングル、シンバル、大太鼓、小太鼓、ヴィブラフォン、シロフォン、グロッケンシュビール、チューブラーベル、音程のあるゴングとかなり多彩で、打楽器奏者は5人も用意しなければならない。このような一風変わった音楽表現によって聴く者を楽しませてくれるところがレイフ・ヴォーン=ウィリアムズ(Ralph Vaughan Williams, 1872年10月12日〜1958年8月26日)の魅力の最たるものだろう。翌1956年5月2日にジョン・バルビローリ指揮のハレ管弦楽団によりマンチェスターで初演されました。本盤は1956年録音。交響曲第2、3、4、6番を初演するなど、ヴォーン=ウィリアムスの音楽を世に広めることをライフ・ワークとしていたボールト卿による録音となった。サー・エードリアン・ボールト指揮の1952〜1956年のモノラル録音が第1回のヴォーン=ウィリアムズの交響曲全集。作曲家存命中で、まだ第9番が作曲されていなかった頃で第1番から第8番となる。《二重弦楽合奏のためのパルティータ》は1946年から1948年にかけて書かれた作品で、もともとは二重の弦楽三重奏のために書かれた室内楽作品でしたが、のちに拡大されて二重弦楽合奏のための作品に変貌。そのため第2ヴァイオリン・パートなしという変則的な編成となっています。曲調は新古典主義的な傾向を感じさせるもので、晩年のヴォーン=ウィリアムズらしいドライさを基調に、ときおり美しい旋律を交えながら進められて行きます。英 DECCA がステレオ録音を始めたのは1954年である。1969年発売の Decca Eclipse シリーズ。ステレオ盤での初発になる。

エードリアン・ボールトというと、長命だったこともあってか、晩年の老成した演奏のイメージが強いのですが、1950年代までの彼は、ときにかなりアグレッシヴな演奏もおこなうという、爆演も辞さぬ積極的な芸風の持ち主であったことはマニアにはよく知られています。エルガーやホルスト等も得意としたイギリス音楽のスペシャリストとされるボールトによるヴォーン=ウィリアムズは、バルビローリ指揮のものと並んで決定版と言えるものです。長寿の作曲家と長寿の指揮者の組み合わせでもあり、極めて“イングリッシュ”な両者の取り合わせでもある。つまり、一歩間違えれば時代錯誤も甚だしいアナクロに陥るものが、まさに芸術の域に昇華されているわけで、極めてイギリス的な際どさがスリリング。英国の巨匠エードリアン・ボールト( Adrian Boult, 1889~1983 )は、20世紀の英国の生んだ最もノーブルな指揮者として知られています。オックスフォード大学を経てライプツィヒ音楽院に留学、マックス・レーガーに作曲を学ぶかたわらゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者だったアルトゥール・ニキシュに私淑し、大きな影響を受けています。イギリスに帰国後、直接親交のあったエルガー、ホルスト、ヴォーン・ウィリアムズらイギリスの作曲家の作品を取り上げて高く評価され、1930年には新しく創設されたBBC交響楽団の初代首席指揮者に就任、幅広いレパートリーをイギリスに紹介しています。中でもボールトの代名詞ともいうべき作品がホルストの組曲「惑星」です。1945年のBBC交響楽団とのSP録音( EMI )を皮切りに、ボールトは生涯に「惑星」を5回録音も録音しています。1918年9月ロンドンのクイーズ・ホールにおける作品の非公開の全曲演奏(私的初演)が行われた際に、ホルストからの依頼で指揮をとったのがボールトであり、その成功によって「《惑星》に初めて輝きをもたらし、作曲者の感謝を受けたエイドリアン・ボールトに」という献辞の書き込まれた印刷譜を作曲者から送られています。戦後はロンドン・フィル、バーミンガム市交響楽団の首席指揮者を歴任しつつ、イギリス音楽界の大御所として1981年、92歳という高齢で引退するまで矍鑠とした指揮活動を続けました。ボールトは J.S. バッハからハヴァーガール・ブライアンまで幅広いレパートリーで卓越した演奏を聴かせる指揮者でしたが、最も得意とするのはイギリス音楽とニキシュの影響を強く受けたドイツ・オーストリア音楽でした。ヴォーン=ウィリアムズ作品の熱心な紹介者で、多くの作品を取り上げ4つの交響曲の初演も行うなど、その音楽を世に広めることに大きく貢献していました。ボールト60歳代に録音された DECCA 盤は、パワフルなスタイルが印象的なもの。2回目の全集となった名高い EMI 盤にはない過激な表情、ヴァイタリティに富む音楽づくりが実に魅力的。これこそ、作曲者から認められ、初演をまかされていた当時のボールトの芸風に近いもの、つまり作曲家の具体的なイメージに最も近い演奏ということになるのではないでしょうか。イギリス人にいわせると軍服ならぬエンビの退役将軍、あるいはパブリック・スクールの老校長を想わせるというが、姿勢の正しさと無駄のないキビキビしたジェスチュアは、まさしく老将軍といった面影をそなえている。ボールトは柔和な表情のうちに威厳を兼ね備えている。一見してイギリス人らしい風貌の持ち主である。その風貌宜しく本盤も、これぞイギリス音楽のイメージとぴったりの安定感と抒情を湛えた名演。ボールトはSPレコードが電気吹き込みになる以前の1920年代からイギリスの様々なレーベルに録音しているが、その中の大手である英 EMI がボールトを発見したのは、1966年、ボールト77歳のときだった。80歳の誕生日祝いのコンサートを振った折り、ボールトはふと、こんなことをもらした。「レコード会社は、ほぼ10年ほど前に私がまだ生きていたってことに突然気づいた。こんなに忙しいのは嬉しいことだが、私がもっと元気だった、それより10年前(60歳代)に起こったらねえ」。一口にいってボールトは極めて地味な指揮者だったから、人気者で名物男だったサー・トーマス・ビーチャムが、1961年に82歳で没し、公衆のアイドルだったサー・マルコム・サージェントが1967年に72歳で没し、芸術の夕映えに輝いていたサー・ジョン・バルビローリが1970年に70歳で没したのち、サー・エードリアン・ボールトが浮上していたというわけである。晩年の10年間、ボールトの録音に協力したクリストファー・ビショップの談によると、80歳代の高齢にもかかわらずボールトの耳は以前としてシャープであり、老眠鏡もかけずに、こまごまとした手書きスコアを読むことができ、健康な食欲に恵まれ録音スタジオのキャンティーン(簡易食堂)で楽員たちと同じ食事をうまそうに平らげていたそうである。

YIGZYCN

コメント

このブログにコメントするにはログインが必要です。

さんログアウト

この記事には許可ユーザしかコメントができません。